|

|

|

|

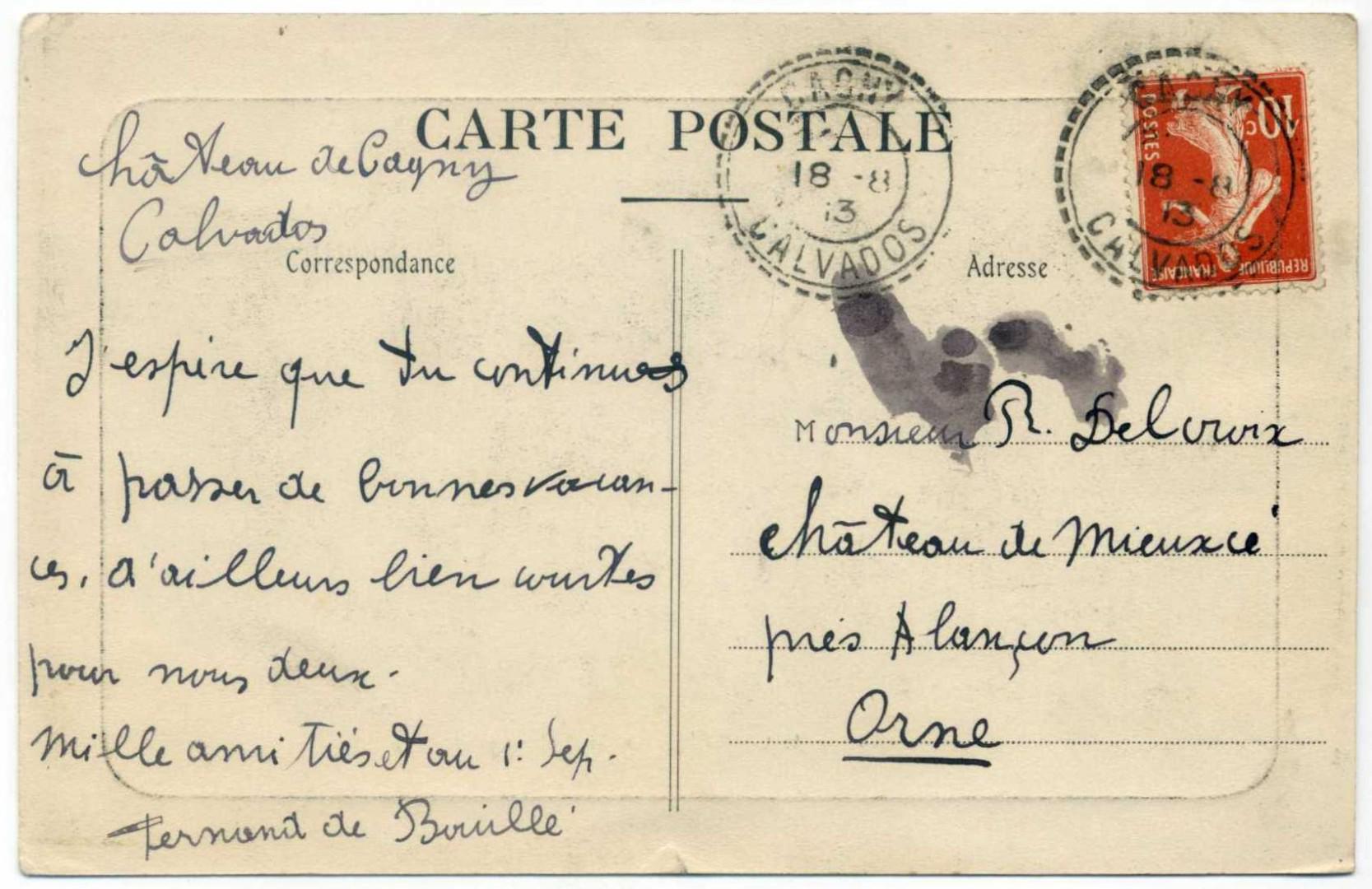

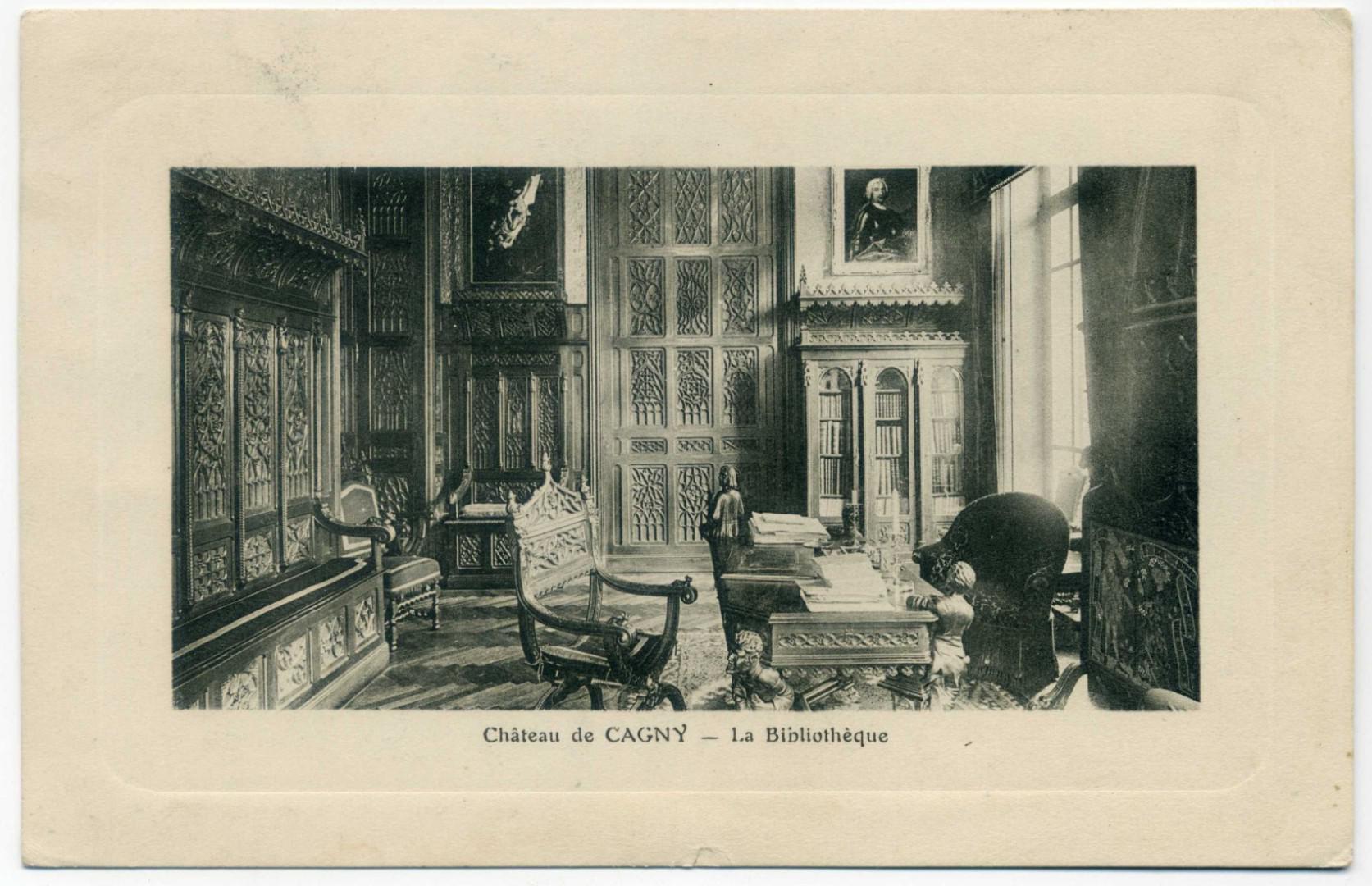

Ort: Cagny (Calvados) Art: Privatbibliothek Baustil: Neogotik (?) Fertiggestellt/Eröffnet: 16. / 19. Jahrhundert? Person: Jacques Ménages, Herr zu Cagny Verlag: Editeur Vve E. Deschamps (vmtl.) Gelaufen: 1913 |

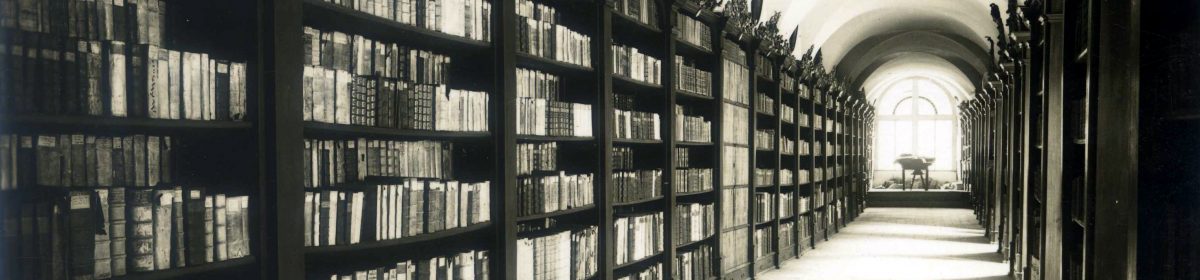

Bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1944 befand sich in Cagny, einer Ortschaft in der Nähe von Caen, ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert. Jacques Ménage (1509-1556), ein Professor der Rechtswissenschaften an der Universität Caen und Rat im Parlement der Normandie in Rouen, hatte die Herrschaft Cagny im Jahr 1538 für die Summe von 6000 Pfund erworben. In den Jahren 1543 bis 1549 hielt er sich als Botschafter des französischen Königs Franz I. in Schottland, am Hofe von Kaiser Karl V. und in der Schweiz auf. Guillaume Mesnage ließ Ende des 16. Jahrhunderts einen neuen Flügel an einen bestehenden Bau aus dem 12. Jahrhundert anbauen. Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich das Schloss noch immer in Familienbesitz: 1850 lebte dort Pauline Rioult de Bois-Rioult, die Witwe von Louis Mesnage de Cagny, eines hochrangigen Offiziers, der von 1815 bis 1824 auch Bürgermeister von Cagny gewesen war. Louis Mesnage und Pauline Boisrioult hatten zwei Kinder: eine Tochter Pauline, die 1838 Casimir Edouard Costé de Triquerville heiratete, sowie einen Sohn Louis, der nach Édouard de Rigon de Magny (Nobiliaire de Normandie, Band 2) im Jahr 1863 noch unverheiratet auf Schloss Cagny lebte. Zur Zeit, als die Ansichtskarte verschickt wurde, war das Schloss im Besitz von André Pierre Costé de Triquerville (1846-1915), dem Sohn von Pauline und Casimir Edouard. Er baute einen weiteren Flügel an und führte in Cagny die Zucht von Rennpferden ein. Das Schloss wurde um diese Zeit auch Château de Triquerville genannt. Der Absender der Karte ist Fernand de Bouillé, dabei handelt es sich möglicherweise um Fernand de Bouillé (1896-1973), den Enkel von André Pierre Costé de Triquerville.

Das Château de Cagny wurde 1944 durch einen Luftangriff der Alliierten im Rahmen der Operation Goodwood (Schlacht um Caen) zerstört.

Link: Arcisse Caumont: Statistique monumentale du Calvados, Band 2 (1850)